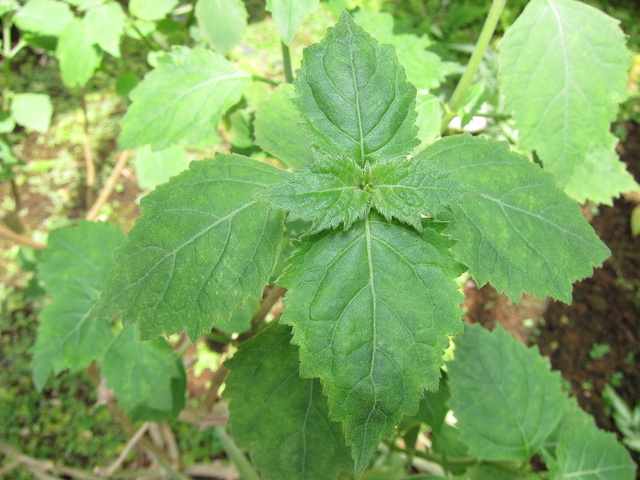

パチューリ(パチョリ)の育て方

育てる環境について

パチューリを育成する際には、当然ながら生息地と似た環境で育てるのがベストです。

まず気温についてですが生育の適温は20~30℃程度です。もともとがインドなどの地域を原産としているため、耐寒性についてはさほど強くはありません。5℃前後までは耐えられるとされていますが、

日本国内の気候で屋外で越冬させるのはかなり難しいとして考えておいた方が良いでしょう。夏場のみであれば庭植えで育てることも可能ではありますが、越冬させる場合には庭から掘りだして鉢に移し、室内で管理するようにしてください。

土に関しては通常の培養土でも問題はありませんが、水はけのよさについては注意をする必要があります。特に水はけが悪すぎると根腐れが起きて植物全体の枯死に繋がることがありますので、生育を始めて暫くの間は注意深く様子を観察するようにしてください。

またパチューリの育て方として注意したいのが日照量のコントロールについてです。パチューリの葉の色は日照量に比例して色が薄くなり、半日陰に移すと色が濃くなるという性質を有しています。そのため色が濃すぎると感じた場合にはやや日照量を増やし、

色が薄すぎると言う場合には半日陰に移して日照量を減らすというようにしてコントロールすることができるのです。しっかりとコントロールしてやれば上質な葉を年に数回収穫することができるようになりますから、それを乾燥させてポプリなどを作ることができるようになります。

種付けや水やり、肥料について

パチューリの種や苗は日本国内だとあまり流通していません。そのため手に入れるとすれば専門店を探すか、インターネットの通販を利用するということになるでしょう。ですがそうした手段を利用する場合であっても、パチューリの種は非常にデリケートであるため、

種から生育するということはかなり困難です。よって、基本としては苗を購入して庭や鉢に植え替えて生育を開始することになります。植え付けの時期としては4~8月ごろが最も適しており、この時期に植え付けをすると花期を迎える11月ごろに花をつけてくれるようになります。

水やりに関しては乾いたらたっぷりと水を上げるようにすれば大丈夫です。特にパチューリは水をよく吸い上げる性質がありますから、たとえ夏場でしおれていたとしても、早い段階でたっぷりの水を上げることができれば数時間後にまた元気になっています。

そのためある程度は強度がある植物であると言えるのですが、だからといって極度の乾燥状態においてしまうと当然枯れてしまいますので、土の状態はこまめにチェックするようにしてください。肥料に関しては比較的多めに必要としますから、チッ素、リン酸、カリの三種を、

等しく含む肥料を適度に与えるようにしましょう。また緩効性化成肥料を与えることも有効ですが、肥料の与えすぎは生育を阻害する原因になるという基本は変わりませんから、使用の際にはそれぞれの肥料の説明書をしっかりと確認し、適量を超えないように注意してください。

増やし方や害虫について

先述したとおりパチューリの種は非常にデリケートであるため、種を採取することは非常に困難です。そのため自宅で増やすのであれば基本的に挿し木を行って増やしていくことになります。挿し木に適した時期は4~8月ごろになっていますから、

前年に生育したパチューリの先端を数センチ切り取り、清潔な土に挿しておくようにしてください。その後しっかりと根が張ったようであれば、別の鉢に移したり、そのまま生育を続けるという形で増やすことができます。次に害虫に関してですが、

注意をしたいのは基本的なハーブと同様にアブラムシやハダニです。アブラムシは葉の裏側や新芽に集団で発生することが多く、放置しているとどんどん繁殖して植物を喰い荒らし、病気を発生させる原因となってしまいます。

ハダニに関しては高温多湿の環境下で発生しやすくなりますから、鉢に植えて半日陰などにおいている場合には発生する可能性が高くなってくるでしょう。葉の裏側に白い斑点があれば高確率でハダニの被害を疑うことができますから、

なるべく早い段階で植物用殺虫剤などを購入して使用することが必要です。殺虫剤としては残効性の少ないものを選ぶようにし、問題発生時にのみ使用するのが無難でしょう。ただしかし、パチューリを最大限に活用したいと言う場合、

葉にはなるべく薬剤をかけたくないということも少なくないでしょう。そうした場合にはなるべく普段から植物の状態を確認し、害虫を発見次第手で摘み取るようにするほかありませんので、こまめに状態を確認するようにしてください。

パチューリ(パチョリ)の歴史

パチューリ(パチョリ)はインドネシアとフィリピンの二ヶ所を原産地とするハーブです。名前の由来はタミル語で「緑の葉」の意味を持つ言葉であり、現在でも世界的にこの名前が使われています。インドネシア、フィリピンの地域では古くから精油や香料として利用されており、

特に18世紀から19世紀にかけてはシルクロードの交易商たちが乾燥させたパチューリの葉を商品の絹で包むという形で活用をしていました。これはパチューリの葉の香りや成分に防虫作用があるとされていたことが理由であり、西洋でパチューリが高貴な匂いであるとされるようになった背景には、

高級商品であった絹の香りがこれであったことが関係しているとされています。実際に防虫効果があったのかどうかということについては定かではない部分もありますが、2005年に行われた研究の中ではある程度の防虫効果が認められたというようにしている論文もありますから、

シルクロードの商人たちで蓄積された経験の中から、そのような利用法がされていたという可能性があります。現代ではこうした防虫効果を期待してパチューリが用いられるということはあまりありませんが、その代わり重要な役割を担うことになったのがアロマテラピーの分野です。

パチューリの精油は非常に特徴的かつ強い香りを持っていることから神経疲労やストレス、無気力感などに効果があるとされています。アロマテラピーの専門ショップでは定番商品として揃えられるようになりましたから、日本国内においても広く目にするようになりました。

パチューリ(パチョリ)の特徴

外見的にはシソに似た特徴を持つパチューリですが、最大の特徴はその強い香りにあります。甘く力強い香りは他のハーブには中々無く、香料として広く活用されてきました。

そのため生産された後で他国へ輸出される商品作物としても扱われており、

東インドや西インドなどの熱帯地方では多く生産されています。また香料の他にも薬草としての薬効もあるとされており、漢方薬として利用できるという性質もあります。主な効果としては胃腸薬や解熱剤になり、漢方薬としては比較的ポピュラーな分類になるでしょう。

成長しても高さ60~90センチほどにしかならない低木であり、乾燥させていない生の葉であっても強い香りを放ちます。パチューリの葉を摘むだけでも匂いを楽しむことができますから、自身の庭などで育てると気軽に香りを楽しむことができるようになります。

ただ少々特殊な点となるのが、パチューリは食用としてはあまり利用されないということです。こうしたハーブは料理などに利用されることも少なくなく、特にインド地域では様々なハーブ、スパイスを使った料理があります。ですがパチューリは例外的に食事には使われず、

基本的には香料や防虫剤などの実用品として活用されるに限ります。そのためバジルなどの食用ハーブと同一視をすることはできないのですが、匂いをメインとして栽培するのであれば問題ないでしょう。また防虫剤として利用する際には、

パチューリの色が移りやすいということには注意をしなくてはなりません。特に白い布に長時間つけたり、圧縮したりしてしまうとパチュリの色が布に移ってしまいますから、大切な衣服に使用する際には注意を払いましょう。

-

-

コロカシアの育て方

コロカシアの原産と生息地は東南アジアや太平洋諸島です。それらの地域ではタロという名前で呼ばれていて、主食としてよく食べら...

-

-

ミズアオイの育て方

かつてはこのように水辺に育っている植物を水菜ということで盛んに食べていたそうで、万葉集の歌では、春日野に、煙立つ見ゆ、娘...

-

-

タマシャジンの育て方

タマシャジンとは西アジアからヨーロッパが原産地のキキョウ科フィテウマ属の多年草です。アルプス山脈などの高山地帯の岩場など...

-

-

ラディッシュの栽培方法

ラディッシュとは別名二十日大根と呼ばれております。約30日くらいで収穫が可能です。大根と言っても白色ではなく紅色で丸くて...

-

-

シラタマノキの育て方

シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...

-

-

カレンジュラの育て方

日本ではキンセンカという名でよく知られているカレンジュラのことをよく知って育て方を工夫しながら栽培していきましょう。カレ...

-

-

ベニバナの育て方

ベニバナに関しては見ると何の種類か想像しやすい花かも知れません。見た目には小さい菊のように見えます。実際にキクの仲間にな...

-

-

オレンジ類の育て方

インドのアッサム地方が生息地のオレンジ類は、中国からポルトガルに渡ったのは15世紀から16世紀はじめのことでした。地中海...

-

-

ウコンの育て方

ウコンという名前は知っているものの、現在では加工されて販売されていることがほとんどのため、実際にはどのような植物であるか...

-

-

ゲッケイジュの育て方

英語ではローレル、フランス語ではローリエ、日本語では月桂樹と呼ばれています。クスノキ科の常緑高木植物で地中海沿岸の原産と...

パチューリ(パチョリ)はインドネシアとフィリピンの二ヶ所を原産地とするハーブです。名前の由来はタミル語で「緑の葉」の意味を持つ言葉であり、現在でも世界的にこの名前が使われています。